福島県磐梯町の第1小学校と第2小学校の5・6年生を対象に、micro:bitと超音波センサーを使った電子工作&プログラミング授業を実施しました。

超音波センサーを選んだ理由

数あるセンサーの中から、今回超音波センサーを選んだ理由がいくつかあります。

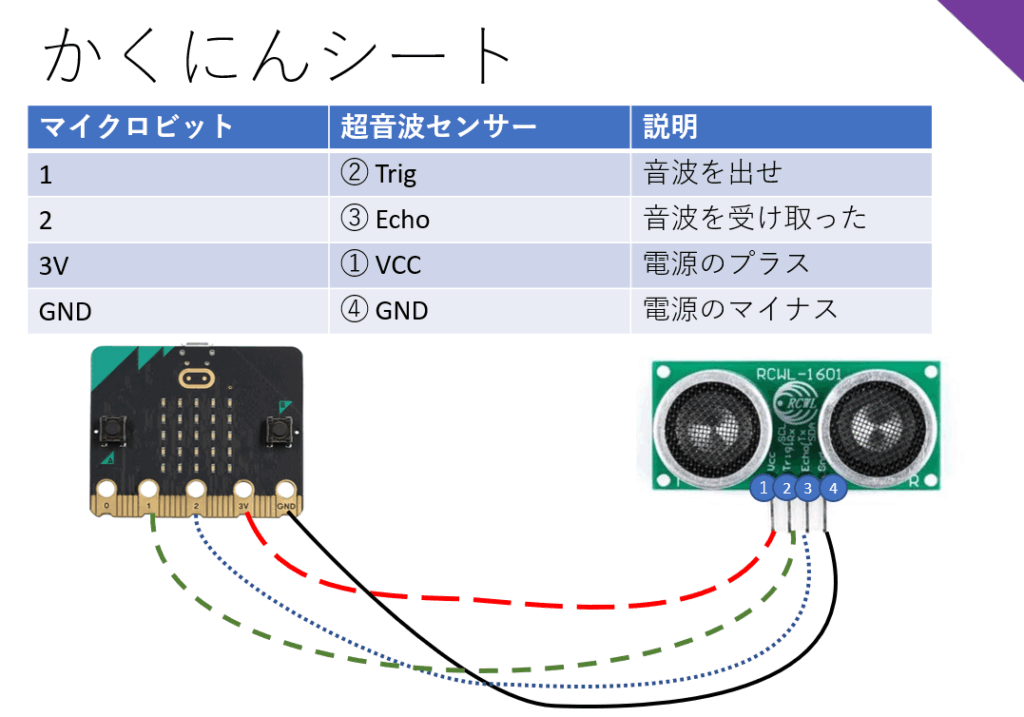

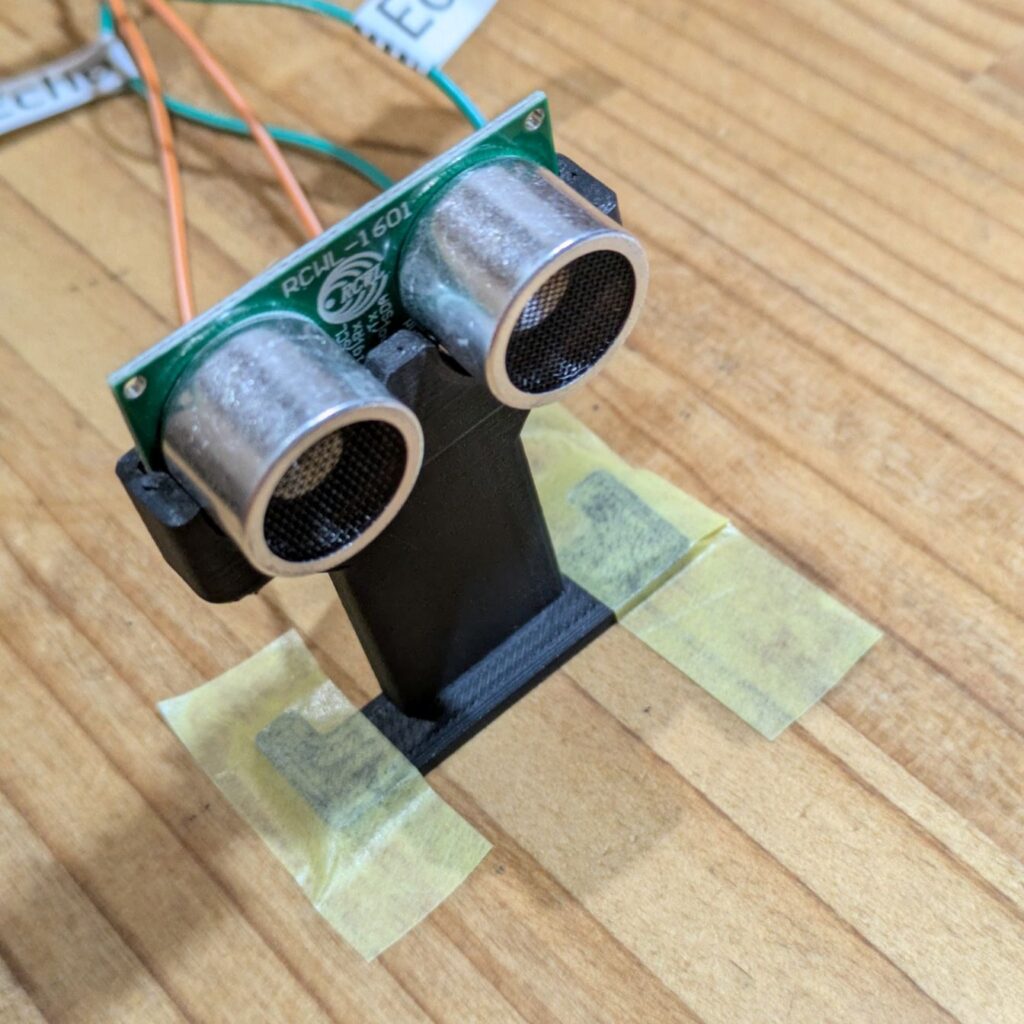

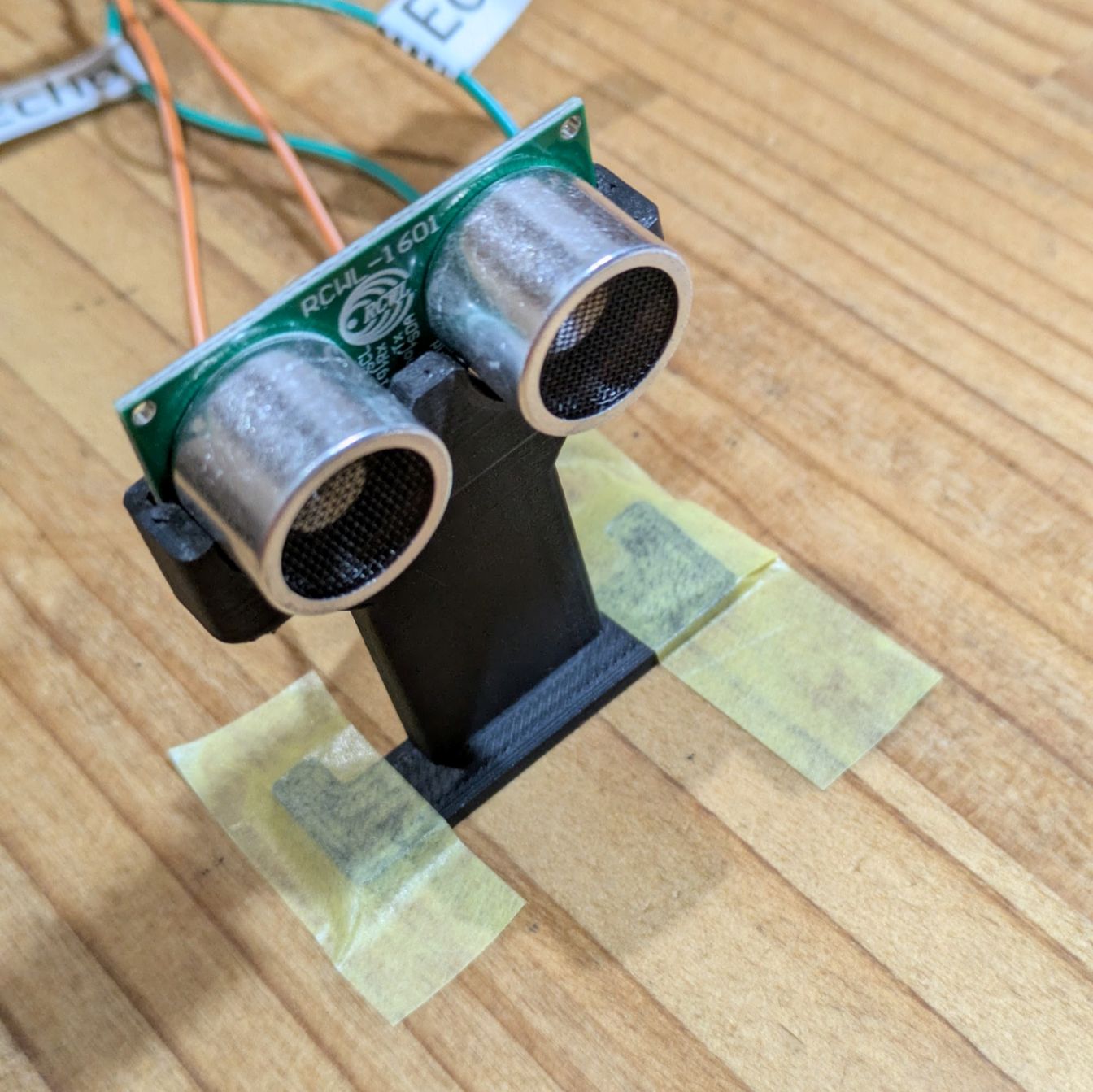

micro:bitの3vで動作するRCWL-1601センサ

1. 教室環境に最適

同じセンサーでも、人感センサーは人が多い教室では誤作動を起こしやすいのに対し、超音波センサーは手をかざした距離を正確に測定できるため、教室での実習に適しています。

2. 身近な技術への気づき

超音波センサーは自動ドアや自動車の駐車支援システムなど、私たちの生活の中で広く使われていますが、その存在に気づいている人は多くありません。この授業を通じて、身の回りの技術への関心を高めることができます。

3. 理解しやすい原理

「やまびこ」のような身近な現象を応用した技術なので、子どもたちにも仕組みが理解しやすいのが特徴です。音が跳ね返ってくる時間を測ることで距離がわかるという原理は、直感的に納得できます。

4. 生き物の凄さを実感

コウモリやイルカも超音波を使って周囲を把握しています。技術を学ぶと同時に、生き物の持つ驚くべき能力についても触れることができます。

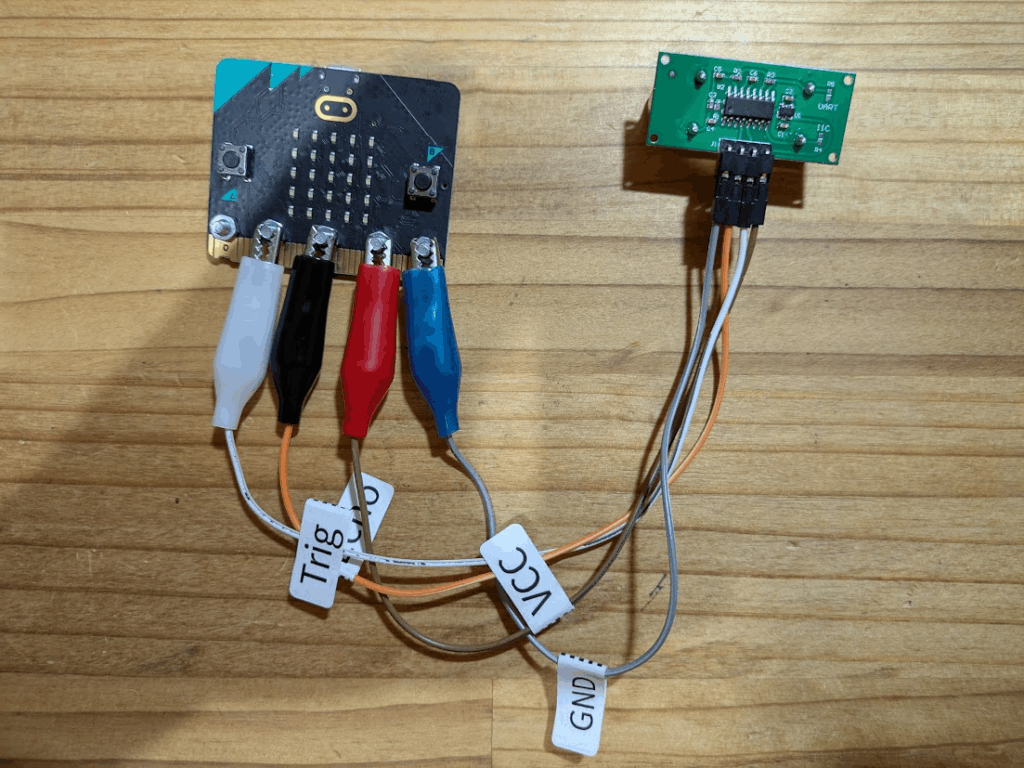

5. シンプルな接続

ブレッドボードを使わずにmicro:bitと直接接続できるため、配線がシンプルで、限られた授業時間でも確実に動作確認まで到達できます。

授業の概要

今回の授業では、子どもたちがmicro:bitに超音波センサーを接続し、距離を測定するプログラムを作成しました。

授業の流れ

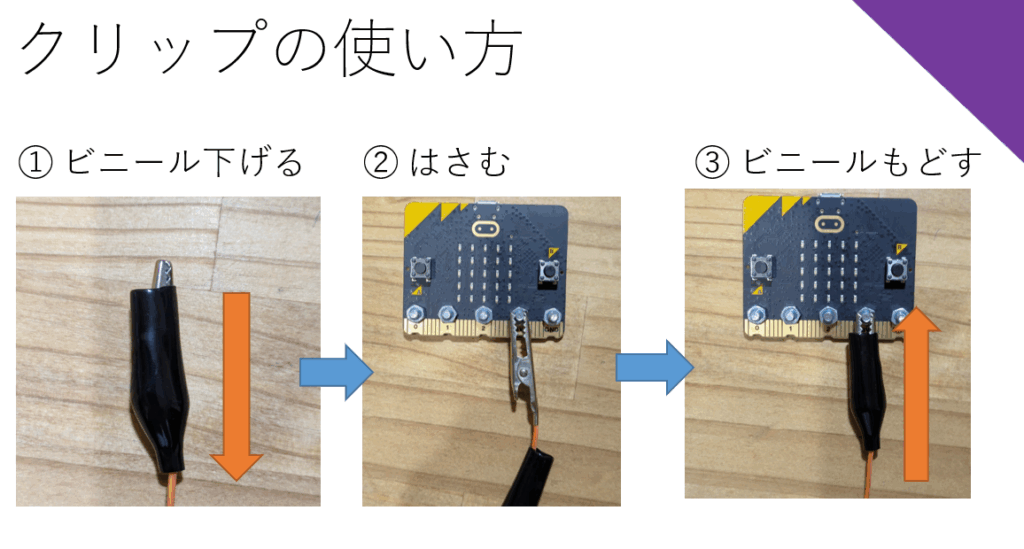

1. micro:bitの基本操作の復習

まず、micro:bitの基本的な使い方を復習しました。プログラミング画面の起動方法や、プログラムの転送方法などを確認しました。

2. 超音波センサーの配線

授業の肝となるのが、micro:bitと超音波センサーの配線作業です。配線を間違えるとセンサーが故障してしまう可能性があるため、一本ずつ丁寧に接続していきます。

配線が完了したら、必ずメンターにチェックしてもらいました。

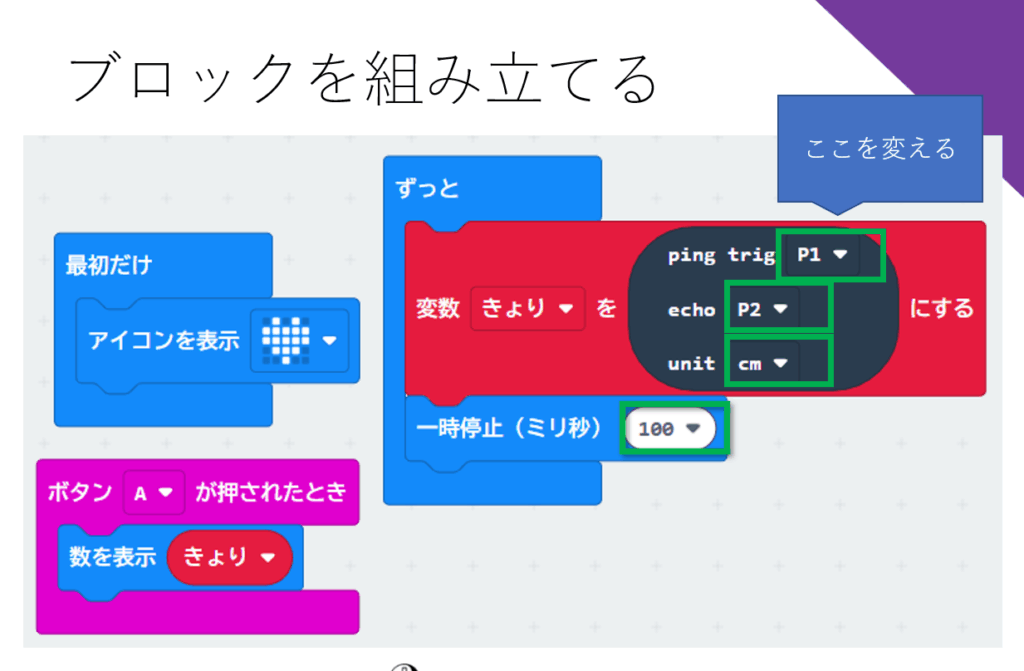

3. プログラミング

Microsoft MakeCodeを使って、距離を測定するプログラムを作成しました。変数「きょり」を作成し、超音波センサーで測定した距離を保存。極力シンプルなプログラムにしています。

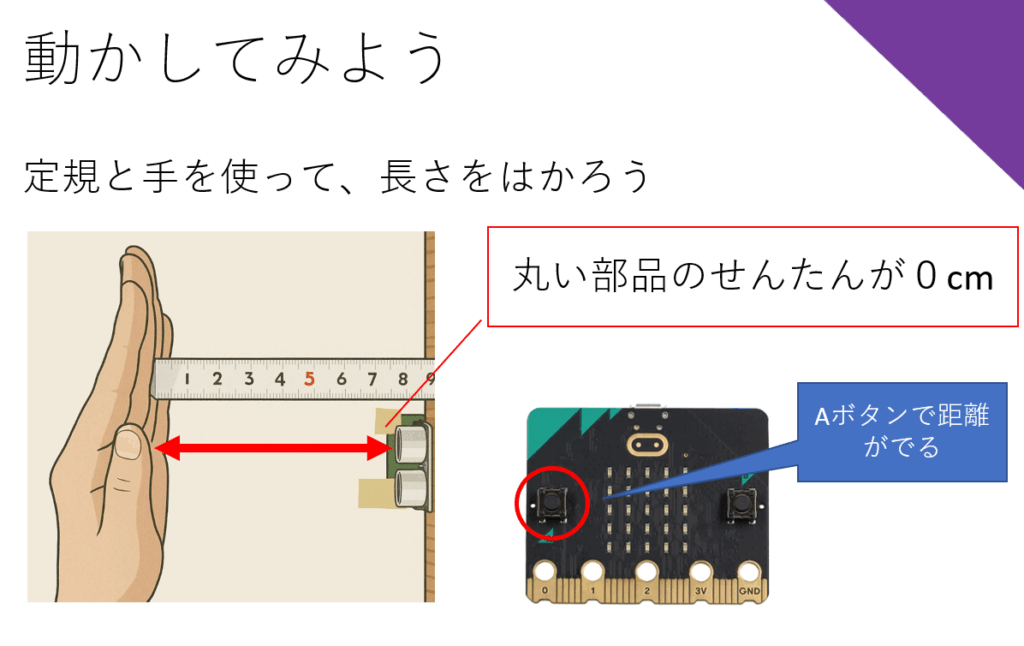

4. 動作確認と検証

定規を使って、センサーが正確に距離を計測しているか検証しました。センサーの動作不良や断線などのトラブルが起きました。原因特定と予備機への切り替えが授業進行の大きなポイントになりました。

超音波センサーを使った学びの効果

現実とプログラミングをつなぐ架け橋

センサープログラミングの最大の魅力は、現実世界とプログラミングの世界をつなげることです。自分が書いたプログラムが、実際の物理的な動きに反応する様子を見ることで、電子工作を身近に感じることができます。

体感的な学習

自分の手を使ってセンサーの反応を確かめたり、距離を変えながら精度を検証したりと、体を使った学習は記憶に残りやすく、理解も深まります。「5cmでピッタリ音が鳴った!」という体験は、数値の意味を実感として理解することにつながります。

特別な時間としてのmicro:bit授業

児童にとって、micro:bitを使った授業は特別な時間です。普段の授業とは違う、ワクワクする体験。プログラムが思い通りに動いたときの「できた!楽しい!」という感動は、サイエンスやテクノロジーへの興味・関心を高める大切なきっかけになることでしょう。

教材開発のポイント

今回の授業のために、以下の点を重視して教材を開発しました:

1. 簡単で確実な接続

ワニ口クリップとジャンパワイヤ(メス)が一体になった配線を使用することで、小学生でも簡単かつ確実にセンサーを接続できるようにしました。

2. 適切な電源供給

micro:bit goの単4電池×2本では電圧が不足するため、単3電池×2本で5V昇圧機能付きの電池ホルダーを採用しました。

3. シンプルな構成

2時間という限られた時間内で学びを最大化するため、構成をシンプルにしつつ、配線作業という重要な学びは省略しないよう工夫しました。

また、超音波センサーはそれだけでは自立しないため、3Dプリンタで土台を作成しました。

土台はprintablesで公開しています。

子どもたちの反応

身近な技術への興味を持ってもらえたようです。自分で配線して、プログラムを作って、実際に動かすという一連の流れを体験できたことで、達成感も大きかったようです。

※詳しい授業の様子は、磐梯第1小学校のブログでもご覧いただけます。

コメント